هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie

كتب

آراء في الفكر السياسي العربي ومعارك بناء الدولة الدستورية

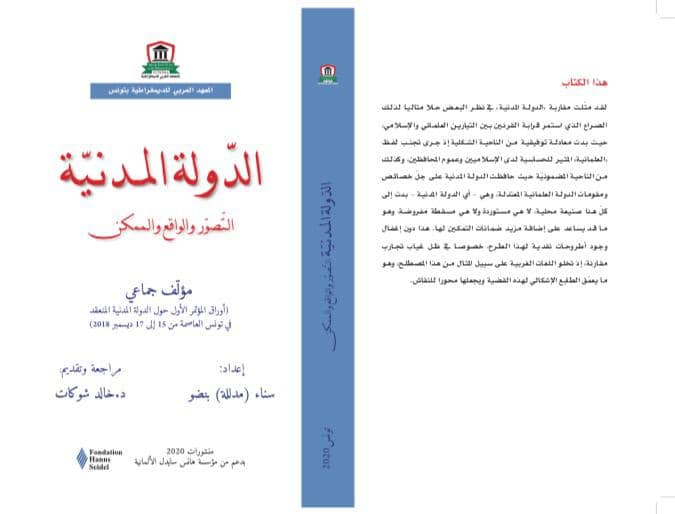

الكتاب: "الدولة المدنية.. التصور والواقع والممكن "

الكاتب: مؤلف جماعي لعدد من الباحثين.

الناشر: المعهد العربي للديمقراطية بتونس، وبدعم من مؤسسة هانس سايدل الألمانية

الطبعة الأولى 2020 ـ (151 صفحة من الحجم الوسط).

على غير عادة الثورات في التاريخ، جاءت ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس أواخر العام 2010 مفاجئة للجميع، ليس فقط في نوعيتها وأنها شعبية ومن دون قيادات سياسية أو فكرية، وإنما أيضا لأنها فتحت الباب لإعادة كتابة التاريخ السياسي الحديث والمعاصر للمنطقة العربية.

وعلى الرغم من مرور نحو عقد من الزمن على انطلاق هذه الثورات، مازال المفكرون وعلماء الاجتماع والسياسة يحاولون فهم ديناميكية الثورات العربية وأهم العوامل المؤثرة فيها وآفاقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ضمن هذا الإطار يأتي الكتاب الصادر عن المعهد العربي للديمقراطية بتونس، "الدولة المدنية.. التصور والواقع والممكن "، لمجموعة من المؤلفين، الذي يعرض له الكاتب والباحث التونسي توفيق المديني، بدأه بقراءة في الثورة التونسية وشروط قيام الدولة المدنية عربيا، ويواصل في الجزء الثاني قراءة مشروع الدولة المدنية كما يفهمه العرب.

مفهوم الدولة المدنية في السياق العربي

تبدو فكرة الدولة المدنية واعدة، فمن ناحية تنطوي هذه الفكرة على تأثير المجتمع المدني والذي يبدو مرحبا به في المجال العربي، إذ يفتح نموذج الدولة المدنية الباب أمام انطلاقة جديدة في نظرية الدولة من زاوية اصطلاحية.ويتناول مفهوم الدولة المدنية على عدة مستويات وهي الشكل والمضمون والسياق التاريخي والموضوعي لمفهوم الدولة المدنية.

فالدولة المدنية يجب أن تقوم على دستور ومنظومة من القواعد التشريعية والتنفيذية، فالدستور يبلور جملة القيم والأسس التي ارتضاها أفراد المجتمع لبناء نظامه السياسي والاجتماعي. والدولة المدنية هي أيضا دولة مؤسسات، وتقوم هذه المؤسسات على مبدأ التخصص فهي تمارس أعمالها بشكل مستقل وفق ما يعرف بمبدأ فصل السلطات، بحيث تقوم كل سلطة بممارسة مهامها ضمن مجالها المحدد ولا تتجاوزه الا في حدود ما تقتضي ضرورات التعاون والتكامل بين هذه السلطات.

ومن المعالم الأساسية للدولة المدنية وجود مجتمع مدني فاعل ومؤسسات مدنية فاعلة للنهوض بمستوى الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع والمساعدة في فهم الواقع السياسي والاجتماعي فهماً صحيحاً والمشاركة في بناء مؤسسات ديموقراطية وممارسة الرقابة عليها من خلال التنظيمات المدنية المختلفة والوسائل الإعلامية والرقابية المتاحة.

ضمن هذا السياق، يقدم المفكر العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان، في ورقته البحثية التي تحمل العنوان التالي: "عن مفهوم الدولة المدنية وأنواعها مساهمة في النقاش حول مأزق الدولة العربية المعاصرة"، طرحا متميزًا، إذ يقول: لعلَّ جزءًا من النقاش الذي يعلو اليوم وبنبرة صاخبة له علاقة بالمأزق التاريخي والثقافي الذي وصلت إليه الدولة العربية الحديثة، التي ظلت تترنّح تحت ضربات الاستبداد بمبررات دينية أو علمانية، يمينية أو يسارية، وهو الأمر الذي ينتظر منها مواكبة حثيثة لسير تطورها قانونيًا ودستوريًا، وما يميزها عن سواها من دول تيوقراطية أو أوتوقراطية أو أنظمة مطلقة أو دكتاتورية أو عسكرية.

وعلى الرغم من "نعومة" مصطلح" الدولة المدنية" قياسًا لمصطلح "الدولة العلمانية" الذي يثير حساسية شديدة ورفضًا واسعًا من الأوساط الدينية بشكل خاص، يصل أحيانًا إلى اتهام دعاته بالخروج عن الدين و الكفر والإلحاد، فإنَّ مصطلح" الدولة الدينية" هو الآخر يواجه ردود فعل حادة تصل أحيانًا إلى درجة التعرض للدين، من جانب جمهور واسع وقوى متعددة يسارية ويمينية، اشتراكية وقومية وليبرالية، الأمر الذي يضع فكرة" الدولة المدنية" بين مصطلحين متناقضين لدرجة التناحر الأول ـ الدولة الدينية و الثاني ـ الدولة العلمانية.

المصطلحان "الدولة الدينية" و"الدولة العلمانية" يثيران أسئلة أخرى مشتبكة مع عديد من القضايا التي يواجهها الفكر العربي الإسلامي من جهة، و الممارسة العملية من جهة أخرى، خصوصا ما يتعلق بمدى انطباقه على واقع الحال بغض النظر عن التسميات والتوصيفات. ومع ذلك فالمفهوم الذي يتم الترويج له تأييدًا أو تنديدًا لفكرة "الدولة المدنية" لا زال لم يجد البيئة الحاضنة له على المستوى العربي الإسلامي، وهو ما يحتاج إلى عملية "تعريب" أو "تبيئة" أو"توطين"، باعتباره جزءًا من التطور الدستوري على الصعيد العالمي مع عدم نسيان الخصوصية الدينية والثقافية..." (ص 38 ـ 39 من الكتاب).

في مضمون الدولة المدنية

الدولة المدنية هي استعادة حقيقية لبناء الدولة الوطنية والارتقاء بها إلى دولة ديمقراطية، أي إعادة إنتاج الدولة الوطنية الحديثة، دولة الحق والقانون المعبرة عن الكلية الاجتماعية والقائمة على مبدأ المواطنة. وتشكل سيادة الشعب، العامل الحاسم في سيرورة التحول الديمقراطي في نطاق الدولة الوطنية.

وتكمن المقدمة الأولى للدولة الوطنية وضمان تحولها إلى دولة ديمقراطية، في تحرر الأفراد من الروابط والعلاقات الطبيعية ما قبل الوطنية كالعشائرية، و العرقية، والمذهبية، والطائفية، واندماجهم في فضاء اجتماعي وثقافي وسياسي مشترك هو الفضاء الوطني .

فالدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا دولة ديمقراطية وهي التي تقوم على ما يلي: احترام حقوق الإنسان أولاً، وحقوق المواطن ثانياً، وفكرة الأكثرية الانتخابية الحرة التشكيلية، ثالثاً، وضمان التداول السلمي للسلطة على جميع المستويات وفي كافة مؤسسات الدولة، رابعاً.

فالدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا ديموقراطية لأنها تستبعد الاستئثار بالسلطة وتعتمد الرجوع إلى القاعدة بشكل دوري. والديمقراطية هنا هي الليبرالية مفهومة فهماً جدلياً وتاريخياً صحيحاً بالإضافة لمفهوم الشعب، وهذا الأخير مُؤَسس على مفهوم الوطن والمواطنة، ونفي "الحرب خارج المدينة"، أي نفي العنف بكل صوره وأشكاله، ونفي الحرب خارج حدود الوطن ونطاق الأمة.

إن الدولة المدنية ليست بدولة عسكرية، وليست أيضاً بدولة دينية، لكنها ليست بالضرورة أن تكون دولة علمانية بالمعني الغربي للكلمة. فالدولة المدنية ترفض الدولة الدينية "الثيوقراطية"، وتستبعد إسناد عملية الحكم إلى فئة من رجال الدين أو الفقهاء لأن السياسة والإدارة والقانون والاقتصاد هي تخصصات يؤهل لها من يمارسها تأهيلاً خاصاً كما يؤهل رجل الدين أو الفقيه أو العالم بالقضايا الشرعية في المعاهد والكليات الشرعية ولا يمكن لأحد أن يحل محله في الإفتاء والاجتهاد في القضايا الشرعية وكما نعترف لرجل الدين بعلمه وكفاءته في الإفتاء في الأمور الدينية فيجب أن نقر لرجل الاقتصاد والقانون والإدارة والسياسة بخبرته وتأهيله للقيام بالعمل الحكومي وبالتالي فإن الدولة المدنية لا تقبل بإسناد عملية الحكم للفقهاء أو رجال الدين لمجرد أنهم علماء بأمور الدين ويرتدون عباءة الفقيه.

المقدمة الأولى للدولة الوطنية وضمان تحولها إلى دولة ديمقراطية، في تحرر الأفراد من الروابط والعلاقات الطبيعية ما قبل الوطنية كالعشائرية، و العرقية، والمذهبية، والطائفية، واندماجهم في فضاء اجتماعي وثقافي وسياسي مشترك هو الفضاء الوطني .

فالدولة المدنية لا ترفض الدين ولا تعاديه ولكنها ترفض استغلال الدين لأغراض سياسية، فهي ترفض إضفاء طابع القداسة على الأطروحات السياسية لأي من الفرقاء في العمل السياسي أو تنزيه أي رأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات عن النقد أو النصح والتوجيه. فالإسلام يفرق بين الوحي وبين الاجتهاد في فهم وتفسير الوحي فلا يعطي لهذه الاجتهادات لذاتها قداسة وإنما يقبلها بقدر ما تقدمه من حجج على صحة فهمها وتفسيرها للكتاب والسنة. ومن جانب آخر فإنّ الدولة المدنية ترفض نزع الإسلام من ميدانه الروحي ومن مجاله المقدس والزج به في المجال المدنس الذي هو مجال الصراعات والمؤامرات والألاعيب السياسية.

الدولة المدنية من هذا المنظور هي دعوة للانفتاح ودعوة لاستيعاب تراث فكرالحداثة الغربية، لا سيما في مجال قضية حقوق الإنسان،باعتبارها القضية المركزية في نسق الحداثة وفي منظومتها القيمية، وفي الثقافة الديمقراطية سواء بسواء. ولا يمكن فصل مقولة الحرّية أو مشكلة الحرّية، بتعبير الفلاسفة، عن قضية حقوق الإنسان وكرامته. ومن المهم أن نلاحظ أن قضية الحرية كانت غائبة عن الثقافة العربية وعن الفكر السياسي خاصة، ولا تزال غائبة، ولذلك من السهل تذويب الفرد في العشيرة والطائفة والجماعة الإثنية.

غياب الدولة الدستورية العربية

حين تصبح عملية الانتقال إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع مستحيلة في العالم العربي، جراء ضعف التغيير من خلال المؤسسات التي لا تؤمن الترابط الاساسي في النظام الديمقراطي، بين القرار والمسؤولية، نتاج لجوء الحكام الى تفصيل ديمقراطيات على مقاس أبنائهم من بعدهم، تطرح النخب الفكرية والثقافية والديمقراطية العربية سؤالاً جامعاً، أيهما كان أفضل أن يتم التغيير في أي بلد عربي بواسطة تدخل القوى الأجنبية كما حصل في العراق، حيث دفع الشعب العراقي ثمناً باهظاً جداً، وخلق حالاً من الفوضى وعدم الاستقرار، أو من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية ـ كشكل وحيد للتغيير من الداخل من دون دعم من الخارج؟

إنَّ رفض الديمقراطيين العرب لهذه الاشكال من الانتقال إلى السلطة الآنفة الذكر ينطوي على الكثير من الصدقية، ولا سيما أنَّ معظم مآسينا كعرب جاءت من انقلابات عسكرية أو دستورية ـ ولا فارق هنا بين هذا وذاك ـ قدمت لنا في بدايات حكمها مشاريع سياسية براقة ما لبثت أنْ تحوّلت الى أوهام وخراب، حين تمسك الانقلابيون بالحكم بصورة إطلاقية، وأخفقوا في مجال التنمية المستقلة، وفي عملية تحرير الأرض السلبية، وبناء الديموقراطية.

يكاد لا يخلو أي دستور دولة عربية من الإشارة الواضحة في بنوده المتعددة إلى احترام المؤسسات، واحترام القانون، والحرِّيات الفردية والعامة، والتداول السلمي للسلطة. ومع كل ذلك، فإنَّ الباحثين السياسيين وعلماء الاجتماع المهتمين بتأصيل فلسفة سياسية عقلانية عن الدولة الحديثة والمجتمع المدني في العالم العربي يعتقدون جازمين أنَّ المؤسسات وأشكال التمثيل السياسية مأزومة، بدءاً من دور البرلمان، الذي لم يعد يتحكم بجدول أعمال جلساته، مروراً بشخصنة النقاشات عبر لعبة الانتخابات، أو من خلال إفراغ فصل السلطات من معناه.

ما زال الفكر السياسي العربي يفتقر افتقاراً فعلياً الى بلورة نظرية حول طبيعة الدولة الدستورية العربية، وهو ما يشكل واحدة من أهم أزماته، فضلاً عن أنه يتجاهل التمييز بين الدولة والسلطة

يمكن التعرف في واقع الدولة العربية ما بعد الاستقلال السياسي، إلى أن سير تطور بنيتها وخصائص وظائفها الاقتصادية، أم السياسية القمعية، أم الدمجية، أم التقنية تختلف عن السيرورة التاريخية لتبلور الدولة البورجوازية في الغرب (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية)، بسبب من تطورها كدولة رأسمالية في ظل الرأسمالية المتأخرة، لعبت دور جس للبورجوازية الاحتكارية الامبريالية، ومفوض وكيل للرأسمال الدولي، وتقوم بوظائف إعادة الانتاج المندمج في السوق الرأسمالية العالمية، وبالتالي إعادة انتاج سيرورة الاستغلال من جانب رأس المال.

وليس من شك أن هذه العلاقة الأدواتية قد أسهمت في تقليص السيرورات السياسية ضمن وبين مكونات المجتمع المدني الوليد، وتحويل هذه الدولة ذاتها ـ التي هي بالأساس دولة لا قانونية حيال غالبية الشعب من دولة في ظل "اللحظة الليبرالية" التي عرفها العالم العربي، التي تقوم على مؤسسات مستقلة نسبياً في اطار وظيفتها الى دولة سلطة، أعادت انتاج مؤسسات الدولة وفق مصالح الفئة الحاكمة، حتى بات التمييز صعباً بين السلطة والدولة.

يتفق علماء الاجتماع والسياسة على أنَّه ليس هناك دولة دستورية في العالم العربي، ومشروعيتها، بالمقارنة مع دولة القانون التي وضعتها الثورات الديمقراطية البورجوازية المتعاقبة في الغرب، وركائزها الحديثة باعتبارها دولة تقوم على المذهب الوضعي الذي يستند بدوره الى الفكرة القائلة إنَّ الدفاع عن القانون يقوم على الحرّية. وفي ظل غياب الحرّية ينعدم القانون.

وما زال الفكر السياسي العربي يفتقر افتقاراً فعلياً الى بلورة نظرية حول طبيعة الدولة الدستورية العربية، وهو ما يشكل واحدة من أهم أزماته، فضلاً عن أنه يتجاهل التمييز بين الدولة والسلطة، لأن فكرة الدولة في العالم العربي لم تتغير كثيراً عن معنى الدولة قبل الأزمنة الحديثة، حيث كان معنى الدولة عند ابن خلدون على سبيل المثال هو مدة حكم أسرة حاكمة تبعيتها، أو الامتداد الزماني والمكاني لحكم عصبية من العصبيات، سواء أكان هذا الحكم عاماً أو خاصاً.

وحين نتأمل في أحوال الدولة العربية الراهنة، فإنّنا نجدها متماثلة مع السلطة، بما أن هذه الدولة على الرغم من أنها ذات دستور، تقلصت الى حدود العاصمة بحكم مركزية السلطة فيها، وبالتالي فهي دولة هذه العاصمة، لا دولة الأمة ولا دولة الوطن، وهي ليست دولة جميع المواطنين المتساوين أمام القانون، بل هي دولة متحيزة لحزب مهيمن أو لطبقة، أو لدين أو لطائفة أو لأثنية أو لاقليم بعينه. وهنا يكمن الفارق بين دولة عربية ذات دستور وبين دولة دستورية. فالدولة الدستورية هي تلك الدولة التي تقوم قولاً وفعلاً على احترام الحرية السياسية باعتبارها أصل الحرّيات وشرط تحققها، فبانعدامها تتعذر ممارسة "حرية الفكر والعقيدة والتملك" على حد قول مونتسكيو.

والحرية السياسية لا توجد إلا في ظل الدول التي تحترم القانون، بينما الدولة العربية ذات الدستور، فتلك التي تنتهك القوانين والانظمة السائدة، لمصلحة النخبة الحاكمة، وتصادر الحريات وتعرضها للضرر والانتهاك، وترفض ايضاً اقامة نوع من التوازن السياسي عبر الالتزام بمبدأ فصل السلطات، بوصفه أداة فنية تجعل التعايش بين المؤسسات الدستورية أمراً ممكناً، ووسيلة للتوفيق بين المشروعيات المتنافسة والمتصارعة داخل المجتمع السياسي. وهذا هو مصدر نشوء الاستبداد في التاريخ السياسي العربي المعاصر.

يعني مصطلح"دستور"، الذي يقابله في الفرنسية Constitution، "التأسيس أو البناء"، أي التنظيم أو القانون الأساسي، فهو يحيل على مرجعية مفادها البحث عن الأسس الكفيلة تأصيل وضبط ممارسة السلطة وتنظيم مؤسسات الدولة، وعلى خلفية ذلك يفسر لماذا ارتبط مفهوم الدستور بالدستورانية الأوروبية الهادفة، مع مطلع القرن الثامن عشر، إلى إعادة بناء الدولة والسلطة على تصورات فلسفية وآليات تنظيمية جديدة.

بيد أن الدستور وحده لا يكفي لاكتساب الدولة المشروعية المطلوبة، بل تصبح المشروعية Legitimite حقيقة مقبولة حين تتعزز وثيقة الدستور بالاحترام وتحاط بالشروط الكفيلة بضمان صيانتها، أي حين تتحقق الشرعية الدستورية.

إن ما يميز الدستور الديمقراطي Constitution democratique ويجعله جديرا بهذه الصفة استناده على جملة مقومات تضفي صبغة الديمقراطية عليه، وتبعده عن الدساتير الموضوعة إما بإرادة منفردة، كما هو حال الدساتير الممنوحة، أو عبر استفتاءات مفتقدة إلى شروط الاستقلالية والحياد والنزاهة.

لعل أهم مقومات الدستور الديمقراطي:

أولاً ـ تأسيسه على مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية والتسليم بأن الشعب مصدر السلطات ولاسيادة لفرد أو قلة عليه .

ثانياً ـ حكم القانون

ثالثاً ـ أن يحترم فيه فصل السلطات

رابعاً ـ تؤكد فيه الحقوق والحريات

خامساً ـ ان يتم الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة بين الأغلبية والمعارضة. هذا بالإضافة إلى الطريقة التي يوضع بموجبها الدستور من قبل جمعية وطنية تأسيسية منتخبة.

إقرأ أيضا: عن الثورة التونسية وشروط قيام الدولة المدنية عربيا